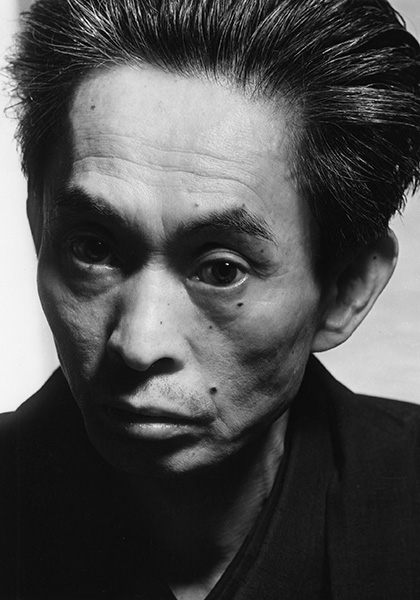

川端康成(1951)

土門拳の住んでいた明石町の家の襖には、撮りたい人物の名前がびっしりと墨筆され、撮り終わった人から墨線で消されていました。線が多くなると襖紙を上に貼って、また新しく名前を書き並べたので、襖が分厚くふくれたそうです。

戦前から戦後にかけて15年間、そうして撮りためた土門自身が尊敬する人、好きな人、親しい人たちの肖像写真の中から、昭和28(1953)年、写真集『風貌』(アルス社)が刊行されました。

高村光太郎をして「土門拳はぶきみである。土門拳のレンズは人や物の底まであばく」と言わしめ、また、あまりの執拗さに梅原龍三郎を怒らせるなど、数々の撮影エピソードを生みました。

アルス社『風貌』刊行後も、『日本名匠伝』など、明治・大正・昭和の日本をリードした各界の人物像に肉迫した肖像写真を撮り続けています。

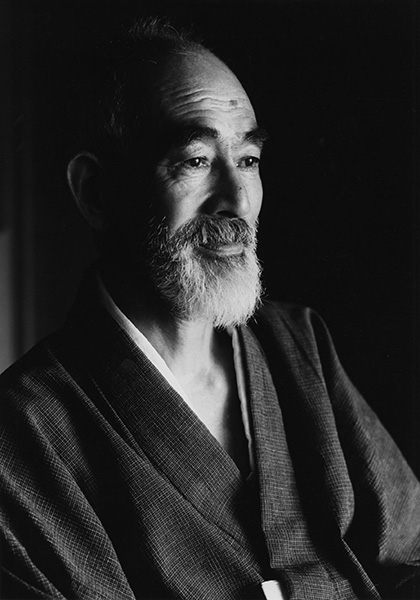

戦前から戦後にかけて15年間、そうして撮りためた土門自身が尊敬する人、好きな人、親しい人たちの肖像写真の中から、昭和28(1953)年、写真集『風貌』(アルス社)が刊行されました。

高村光太郎をして「土門拳はぶきみである。土門拳のレンズは人や物の底まであばく」と言わしめ、また、あまりの執拗さに梅原龍三郎を怒らせるなど、数々の撮影エピソードを生みました。

アルス社『風貌』刊行後も、『日本名匠伝』など、明治・大正・昭和の日本をリードした各界の人物像に肉迫した肖像写真を撮り続けています。

志賀直哉(1951)

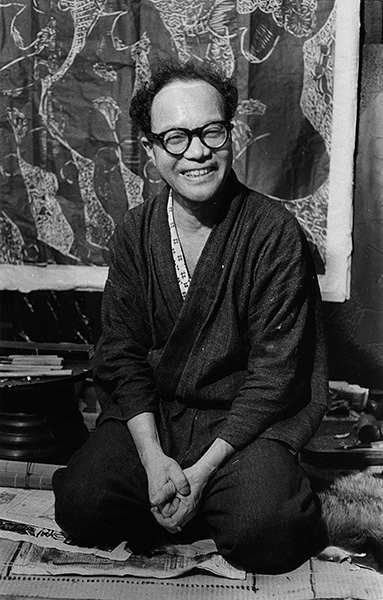

棟方志功(1956)